目次

よく言われるけど

「web制作は一生勉強です」「停滞するとあっという間に仕事がなくなります」

といった言葉をよく見ます。

どの業界も同じこと - 設備配管工の経験から考える

元建築業界・配管工ですが、これはどの業界も同じことだと感じます。

建築業界というと、肉体労働の世界で、たいして考えない階層の低い世界と思っている方もいらっしゃるかと思いますが、現実そんな事はありません。(建築と設備ではまた少し世界観が違うというのはあります)

配管工でも時代が代わっていく中で、使う道具や材料も変わってきます。道具が変わるとルールも変わります。時代の変化と共に周囲の常識感や最新の情報を見ていないと、突然仕事がしづらくなることがあります。建築業界でも言葉こそ聞いた事ありませんが、クライアントワークという概念はあります。

「うちはこれでいいんだ」「これで十分仕事できるだろ」という考え方の人もいます。それは確かにそういう面もありますが、ある時を境にその言葉が通用しなくなります。

設備業界・時代と共に代わる工具から「日々勉強」を考える

アンカードリル

以前はコード付きでドラムから線をひっぱるのが常識でした。コードレスは高価な上に力が弱かったこともあります。盗難も普通にあるので扱いに躊躇します。

しかし現在ではコードレスが当たり前です。コードを現場の地面に垂らす事を禁止している現場も多くなりました。作業車で踏んで断線したり、雨の日は漏電したり、使用中にブレーカーが落ち全体の迷惑、掃除するにしても、墨出しにも邪魔となります。

そのコードレスのアンカードリルにしても、今は集塵機付きが普及しています。集塵機があった方が現場に粉が散らばりません。掃除の手間も減るし、運営中建物の改修工事ならなおさら重要な事です。

それでも「このコード付きのアンカードリルまだ使えるだろ」と持ち込んでいると

現場によって、特に大手だと持ち込み工具の確認で使用許可が下りないこともあります。

レーザー

昔は寸法を測るのに、なんでもメジャーを使っていました。

しかし、レーザーなど高価なものを持っていなかった時代、ある現場で消火栓ボックスの墨の高さ・位置が少しずれていて(記憶だと1~2cmほどだった)、やり直しになる事がありました。

他の業者は全員レーザーを使って測っていたのです。

レーザーがあれば、地面や壁の墨にレーザーを当ててそこから測ればすぐ1mm単位で合います。

しかし当時はレーザーもすぐに手に入るわけではなく、高価で何を選んでいいのか分からないこともあって、その現場では、外壁から延々とメジャーで墨を追い続けてどうにか合わせていた記憶があります。

そういった事に大勢で時間をかけていると、やはり監督からは不信がられ、少し言葉にとげがでてきます。この人達大丈夫か?と。

時代はいつの間にかレーザーを使う事が当たり前になっていました。まだレーザーが高価だったのも事実です。しかし、高価だろうが周りが使っていればそれが基準となり、使っていない事で遅れる業者はマイナスでしかないのです。

現在では、レーザーも安くなり赤レーザーでは1万円を切る品もあります。その後より視認性が上がった緑レーザーというものも出現し、高価でしたが、今では赤レーザ並の安さで、誰もが緑レーザーを使っています。私も最終的に2台買うことになりました。

世代と共に常識も変わる

1世代前の監督や職人達の時代は通用していた。

そんな中、若い監督や職人達はインターネットなどの力もあり新しい情報に触れていきます。「こんな道具あるんだ」「あの作業もっと効率的にできるのでは」と色々な考えを巡らせます。

しかし、それを上司などに相談すると「使ってる人を見たことがない。そんな高価なもの使わなくても、今までのやり方できるだろ」といった挑戦に対する否定が行われる事が多くあります。

若い世代は「でも、できる筈なんだよな・・」と心にモヤモヤしたものを持ち、時を過ごします。

やがて監督の世代が変わり、若い監督も現場の権限を持った時、自分の権限によってやり方を変えていく中「やっぱりこっちの方が効率的で早いじゃないか!」「古いやり方は禁止だ!」という過去からの縛りが爆発します。

そしてその考えは1人ではなく、世代的に他の監督も大体同じことを感じているので、古いやり方と新しいやり方(道具)の比率が少しずつ覆されていきます。

バランスが入れ替わった時、多数決で「常識」というものは変わります。

そうした環境に古い職人がやってくると

社長「これうちの道具ね、コード付きのアンカー使うよ」

若い社員「いい加減変えようよ。みんなコードレスだよ」

社長「全然問題ない、使えるでしょ。うちはうちだよ」

若い監督「コード垂らすの禁止なのでやめてもらっていいっすか??使用許可出しません」

社長「」

若い社員「だよね・・」

( 禁止を決めるのは設備監督というよりは建築監督の方が多いです。現場は建築のものなので )

現在でもドラムや延長コードは使いますので、地べた対策として天井の配管などをつたって空中にコードを通すという方法はあります。しかしできない場所も多くスマートではありません。できる限り電動工具はコードレスにするべき時代なのです。

web制作で何故勉強が続くのか

全体像を語る人が少ない

web制作で一生勉強というのは、まず業界の全体像を教えている情報がないのが原因と感じます。そもそも広告業界なのか何業界なのかという話すら見ません。下請けであれば何らかの業界な筈で、まずそこから話をするのが筋だと考えます。枠組みが分からないからなおさら勉強の枠がわからないのです。

フリーランスというのは本来一度就職なりしてwebサイトの制作とはどういうものか一通り学んだ人がなるものです。コーダーとて同じ筈で、仕事のほとんどがPCで行われるため在宅が許されているだけだと考えます。

即レスの本来を意味を考える

在宅でネットを通して仕事をするにあたって、「即レス」という言葉をよく聞きます。本来社員であればディレクターの近くで仕事しているものです。目の前で仕事している筈なのに、声をかけて反応されるのが30分後だったら嫌になります。勤務時間が終わってしまいます。

在宅が許されているだけであって仕事中は近くにいる状態と考えた方がよいと思っています。究極的には声かけたら反応してほしい、転じて即レスという事なのだと認識しています。そう考えると即レスというのは何も特別な事ではないと分かります。

もちろん実際にはネットの向こう側ですので、難しいことは多々あります。在宅している理由も人それぞれです。作業に集中している中すぐには気づけない事もありますので、厳しすぎてもやっていけませんが。

ロードマップではわからない具体例

ロードマップ自体はあって良いと思います。しかし実際ロードマップ通りにいったとして基礎の勉強までです。実際に仕事しようとした場合教科書通りの事は少ない筈です。

配管工でも、なぜこの建物は立つのか、誰が使うのか、建物はどうできるのか、1人でできることの限界を知ったり、配管以外にどういった工程があるのか、完成した後のテストはどうするのか、自分のした配管は建物完成後にどうなっているのか、現場でどういうやりづらさがあったか、建築は何をしているのか、他の業者は何をしているのか、監督とはどういう距離感なのか、何を悩んでいるのか、監督と言っても人、人の数だけルールや気にする点も違う。多くの人を見て、その振れ幅の中にある共通点から本当の軸を見つける。そういった全体像を実体験し、頭に地図が描けることでようやくいい仕事ができると考えます。

ネット上の有料教材といったものはほんの一部技術だけ教えて、フリーランスはほぼ会社であることや、仕事を教えずに営業に流している状態と考えられます。その事を隠すために一生勉強、自己責任という言葉を使っていると感じています。

情報を売る立場を考えると、お客さんがあまりに理解力が上がってしまうと商品が売れません。ほどよく盲目でないと困るわけです。

人を助けたいのであれば普通に言う筈です。自分に先輩や上司がいたとして、回りくどい事ばかり言って全体を語らない先輩がいたら、不信感の方が強くなり避けたくなるでしょう。

発信者の立場は明確にすべきですが、感情論を語るよりも定量的な情報の方が大事です。

感情優先の攻略wikiでは役に立ちません。

「共感はしたけど、結局どういうこと?」となり、共感はしても再現性は低いです。

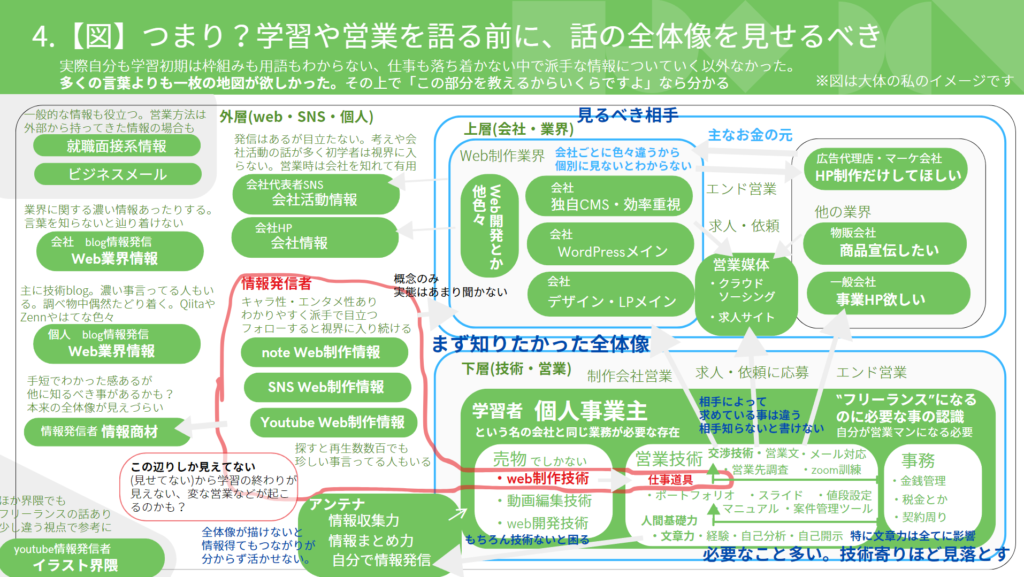

個人視点の手順と合わせて1枚の地図が欲しい

上記は「最初に知りたかった全体像」という題目で書いたことのある図です。(うまく入りきらずまだ内容が甘いですが。)技術と商品はまた別で、技術・商品・営業・事務・経営とあると考え、フリーランスはとりあえず一人で全部やる必要があります。多くの場合この技術部分だけで仕事になる風に教え込まれる事で挫折していきます。学習期間は少なくとも数か月かかります。学習期間中に固められてしまった先入観を修正するのは難しいのです。

この全体像は10分も20分もポジショントークを喋り続ける動画であったり、煽り続ける高額教材であったりというものは必要なく、1枚~数枚の図と少しの説明を見せれば大体わかる筈です。少なくともフリーランスとは何が大変かは分かる筈です。

こういったものは「ロードマップ」というものを見たところで分かる筈がありません。その一つ一つに実例エピソードと実体験がない限り、頭に描けるわけがないのです。

ノウハウ(基礎知識・テクニック)とコンテンツ(実体験・ストーリー)の差ですが、これはどちらも必要です。ノウハウはみな同じような内容になりますが、それを理解する為には多くの人のストーリー実例も合わせてみる必要があります。

1人のロードマップ・ノウハウ・ストーリーを見ることで頭に地図と点が現れます。点に向かって進む事で多くを習得した気になりますが、1点では模倣しかできません。この時いわゆるテンプレ文章になります。

そこでもう1人の情報を見るとまた点が現れ、この二つの点を比較する事で、その中間点を模索する事ができます。すると1人目だけでも2人目だけでもわからなかった新しい道に気づく事ができるようになります。そうして多くの人の情報を得る事によって、重なり続ける点は共通の真実であり、ばらけている点はより個人や状況に左右される内容だと気づかされます。ここまできて、ようやく自分の人生ならどう応用できるのかが見えてくる筈です。

テンプレといったものが存在します。テンプレメールやテンプレサイトで同じ文章を見てがっかりする会社さんもいるでしょう。しかしテンプレが悪いのではなく、やはり何もわからない人は模倣する事からしか始められません。しかし、2つ3つと多くの人のテンプレを見て真似ていくことによって、脳の地図に点を増やして少しずつ自分の言葉で応用が利くようになるのです。

経験を商材にする、それでお金を取る事自体を悪とは思っていません。1人の情報ではなく、多くの人の情報を見て、自分でその情報をまとめて検証していくべきです。しかし、すべき説明をしていないのが問題です。

発信者の肩書に注目すると分かりますが、多くの場合何らかの営業職であるように見えます。元営業、元接客、元販売員、元教員。このような人が「私でもできました」と言います。それはそう、フリーランスになる為には技術以上に営業も面談も重要です。「仕事を取るという点において元営業の方が強いのは明白」それに気づかされるのは学習が終わった後です。そして、営業や面談、特にzoomで違和感なくスムーズに喋るというのは想像を超えて難しいです。彼らはこの段階をすでにクリア済みなのです。

これを習得できない人が沢山いると感じます。私もその一人でした。

この点については個人の性質の差が関わってきます。私自身ASD的な気質があり、コーダーになった理由が、喋りや企画といったふわっとしたものがとても不得意、逆にプログラムように白黒はっきりしたものは得意だからです。逆に言えば営業や面談は壊滅的だったから、技術に特化したいといった事があったのではないでしょうか。

せめて本来その学習期間に、zoomで自分を録画して勉強した内容を語って説明するといった訓練が必要です。ただでさえ情報が少なく、数週間練習したぐらいでは身に付きません。学習後からでは遅いのです。

しかし営業、特に面談について語る方は少ないです。元営業の方は、営業できない人が何を苦しんでいるのはわからないのではと見ます。まずzoomで自分を録画するとその声の聴き取れなさに衝撃を受けます。そもそもzoomでマイクはどうするのか、発信者のほとんどはマイクが見えません。どうやってそんな綺麗に音を取るのでしょうか。照明はどうするのか、1000円程度のライトでは明るく見えません。ごく基本的な疑問が山積みですが、語られたとして本当にふんわりとしたどこにでも書いてあるような内容ばかりです。

また成功体験だけ語られても大して役に立ちません。1つのヒーロー像は持つべきですが、人はほとんどの場合失敗体験から学びます。その失敗情報が圧倒的にないのです。

未経験が営業するとなった時に「お困りごとを巻き取る」「価値で貢献」と言ってみたところで、相手が何を悩んでいるのか想像しようがなく、学習した事と現実の差で苦しみます。

それゆえに失踪する人がいるのだと考えます。(前職経験上、失踪するのはしゃべりのうまい人です。下手な人は逃げる考えなどなく、遅いが愚直に対応するという方向が多いです)

言葉や型は大事だけど、そこじゃない

仕事は、時代や相手に合わせてより良い方法は何か確認し続ける必要があります。

これは表面上の綺麗なビジネス言葉や、学歴とは関係ありません。

建築系職人は言葉は荒いですし「お客様の為に」といったビジネス的な言葉は、監督以上でまれに聞く程度です。しかし、監督の悩みを聞いたり、他の業者の都合なども考え、現場をより良く進める為に今までの知識や経験を総動員します。結果として周りを助けて、仕事人としても評価されていきます。

どの業界でも同じことなのです。

環境に合わせないものは仕事ではなく作業です。決まった結果を返すのであれば、それが古くなった場合価値は下がります。いわゆるAIにとってかわられるものです。

ネットで情報を調べる時も、古い記事より新しい・更新されている記事を優先する筈です。

古くても価値の高い記事、新しくても望んでいない記事もあります。しかし多くの場合は現在の話を聞きたいでしょう。「そうそう、最近出たその点について聞きたかった」

他の業界でも同じこと

少し話がそれますが、漫画のような作品も、根底にある概念や、人に好まれる人間性、訴えたい事というのも常に同じです。違いがあるとすれば「時代に合わせた内容にしている」ことです。時代によって何十億生きている人達の考え方や体験したこと、趣向の割合が変わります。新作が出続ける理由の一つです。

技術ある人が、今昭和時代の考えで作品を出しても「考えが古い」「昔はそうかもしれないけど・・」となりますが、技術はそこそこでも、今の人々の気持ちはこうだというものを描けば「わかる!」「それが見たかった!」と共感を得られます。

この賞賛は、技術に向けられたものではありません(もちろん一定の力は必要です)。今の時代の人々、自分のお客=読者を考えて「今はこうだよね」「君たちはこういう体験をしてきてこう悩んでいるよね」「そうなんですよ!」と話し合えた結果です。

仕事であれ、作品であれ、今の時代の、目の前の相手の事を考える事で価値というものは生まれます。

それはとても手間な事ですが、だからこそ仕事が評価された時、頂けるお金も相応に上がっていくのだと思います。

まとめ

一生学習というのはどの業界も同じ。

一定水準までは自分の知識や経験が足りてないということ( 比較したり、気づける環境が大事 )。

仕事の全体像が見えてきて基礎が足りていれば、必要に応じて学習時間を緩めることはできる。

職人も「独り立ちするまで10年かかった」とはよくある話。何が足りないのか、どこまで行くのか大枠を知る事が大事。それはSNSには落ちてないと思った方がよい。

常に今の時代や、相手を考えることで仕事が成り立つ。

基本こそ難しい。